王阳明的思想是唯心主义吗?你怎么看?

- 2023-05-22

- 17

謝!王守仁陽明先生的《心學》不是唯心主義!其淵於往聖之絕學,源於其社會實踐,悟道得於自我之智慧,其洞悉人之心理,其實《心學》即為心理學!

其《心學》精髓是知行合一,致良知!無善無惡心之體,有善有惡意之動!知善知惡是良知,為善去惡是格物!

無善無惡是心之跟本,近乎於《人之初,性本善》!有心才有思,而《心》作為人之器官豈不是物?唯心論者是先有思惟後有物質,而陽明先生是知行合一,知需在人成長過程學而認識,繼而行與知統一!人之出生成長豈不是先有人而學識知?有善惡是人之德行,善德即為道德乃君子之行!惡為乃小人之為!格物有物才以格,格物而致知!即為研究剖析,也稱科學探究!

王陽明龍場悟道,本就是從生活經歷中悟出,來源生活,實踐於工作!教化民眾,平百年之久之頑之匪患,籌劃十餘年叛亂的寧王在陽明先生前傾刻灰飛煙滅!

《心學》淵於儒說,吸收道學,納入法家…集眾家之長!

孔子,王陽明,曾國雖被譽為二個半聖人,而以立功立言立德而論,王陽明實屬第一!

梦露居士为你解读国学经典,点击关注阅读系列文章。

把阳明心学当做是唯心主义,这是对王阳明的最大误解,强调“心”的作用就是唯心主义吗?这真是一个大笑话。

首先,我们要先弄清楚唯心主义究竟是什么?

唯心主义和唯物主义是相互对立的两大哲学基本派别,他们讨论的是思维和存在、精神和物质的关系问题。唯心主义认为,世界的本原是精神,精神决定物质,精神产生物质。而唯物主义则恰恰相反。

唯心主义与唯物主义的划分来自西方哲学,其根源在古希腊哲学中对于世界本原的讨论。教科书上所说的唯物与唯心之争,实际是柏拉图和亚里士多德之争。

时至今日,中国哲学学界已经普遍意识到这种划分是不对的,这个标准并不能够真的将哲学划分为两派,有很多哲学你没办法说它是思维第一还是存在第一的。特别是中国很多哲学家并不讨论世界的本原问题,所以不能草率地将他们归为唯心主义或是唯物主义。

朱熹可以被归为唯心主义,因为朱熹理是天地万物的本原或根柢,在天地生成之前就已经存在了。朱熹说:

未有天地之先,毕竟也只是理。有此理,便有此天地;若无此理,便亦无天地,无人无物,都无该载了!(《朱子语类》)

朱熹认为,这个世界的本原是理,最早只有理,然后有气(物质),理和气结合产生世界上的一切事物。当然,现在中国哲学界也不再用“唯心主义”去界定朱熹的学说了。

至于王阳明,他并不讨论世界的本原是什么,所以尽管他的某些说法与唯心主义比较相像,我们也不能说他的心学是唯心主义。

王阳明心学研究的是什么呢?

王阳明研究的,也是“理”。

朱熹说,理是世界的本原、万物的规律,也是人类的道德规范。但王阳明说的理,不是世界的本原,也不是万物的规律,而只是人类的道德规范。王阳明曾照着朱熹说的,去自然界中寻找理,他最终发现,万物的规律,与人类的道德规范,两者毫无关系。道德规范只和人自身有关,完全来自于人的本心。

王阳明说,我们本来就知道什么是对,什么是错,什么是善,什么是恶,而这就是人的良知。只要人能够体认自己的本心,事事都依良知去做,就能成为圣人。这就是阳明心学的主旨。

所以,阳明心学与唯心主义毫无关系。

为什么王阳明会说“心外无物”呢?这难道不是唯心主义吗?

其实,王阳明说的“物”,不是指客观事物、客观物质,而是指人的意识对象,正如王阳明所说:

意之所在便是物。如意在于事亲,即事亲便是一物;意在于事君,即事君便是一物;意在于视、听、言、动,即视、听、言、动便是一物。(《传习录》)客观事物当然不在人的心中,但那不是王阳明说的“物”。只有你心中所想的事情,才是王阳明的“物”。如此一来,“心外无物”当然是正确的,任何事物,只有进入你的心中,才能成为你意识观照的对象,才能成为王阳明说的物。

有一天,友人问王阳明:“南山里的花树自开自落,与我心有何关系?”王阳明回答说:

尔未看此花时,此花与尔心同归于寂;尔来看此花时,则此花颜色一时明白起来。便知此花不在尔的心外。(《传习录》)王阳明的意思是,你没有看到花时,你的主观世界中没有这朵花。你看到这朵花时,它才在你的世界中占据了一个位置,成为你意识观照的对象,所以这朵花不在心外。

一切有为法,如梦亦如露。欢迎关注我的微信公众号:梦露居士,为你解读国学经典。

谢谢诚邀!说起王阳明的心学,这里有我的一点粗浅的认知,与大家们逐步探讨,共同探骊取珠,获益养智,成就自我!

第一,我们要用历史的眼光,来看待先哲王阳明这个人。王阳明是明朝时期著名的思想家、哲学家,是中国历史上立德、立功、立言三方面都有大作为的人,首次实现了古今圣贤的最高人格理想!我们从其一生奋斗的追求完美中,发现了独具中国人的身心智慧和价值追求的实现路径和苦难辉煌,有很多启迪我们人生的思想和做法,是值得我们去研究领悟并尊崇的大家。

第二,我们应用真实的情怀,来透析阳明先生“龙场悟道”的底蕴。其实王阳明所悟是“圣人之道,吾性自足”。我们每个人都会思索人性和天道,都会对此感悟人生。当时王阳明在龙场,所悟的无非就是宇宙万物的时常变化的规律和原理,这些抽象天理、物理都是可认识和理解的,只要不断求索挖掘,都是可能被认知和利用的。现在看来,知行合一完全符合认知的规律。每个时代都有新的事物呈现,“心之官则思”,我们每代人都会用新的智慧,来解决新的课题。只有内心足够强大,我们的世界也会足够完美,时代的发展已经证明了这点!

第三,我们要明确王阳明心学不是唯心主义,并不是带有“心学”字样,我们就一同划归唯心主义的行列,这是不严肃也是武断的。还要认真客观去学习一下王阳明心学,心学并不是某些人理解的那样,坐而论道,谈玄务虚;而是中国传统儒学发展的深入和臻于至善,是基于现实的、时代的、物质的考量,知而行之,行而又知之,是从认识到实践,再由实践升华认识的过程。写在书本上、在精神中的所有感悟,如果不转化为具体实在的,都不是真学问。心学是中国人心路历程中的又一丰碑,我们应从中汲取有益于自己的养分,有兼收包容情怀是明智之举!

明朝王阳明的龙场悟道而成一代宗师,我们综观他的一些理论,悟出的道,实际是历代总结出的经验,和儒学先师孔孟先圣的理论实践,并广涉惮,道,朱熹之学,并根据自己的经历和观人文,观朝事等所悟出的道,并不是凭空而想,信口开河,做梦而来。

他是儒学的继承者,主张孝忠为重,为人教人要平等待人,以诚为人。为人要有良心良知,不忘初心之善。要有志目标,才能努力做好。并要一旦定志,就坚持走下去,不要随波逐流,完成心中目标,所有人皆有可能成圣人。象守仁名句,破山中贼易,破心中贼难,就很有代表性,完成大志达到目标,对手不在别人,而在自己,在自心强大就能战胜一切敌人。实际他的道(理论)

都是过去的实践和自己的心悟而出。后人虽称王阳明为一代心悟宗师,其根夲不是唯心,是实践中道的升华。他说的都是人生哲理,把儒学发展到了一个新阶段。你想一个人即是高人没经历光凭唯心能悟出道吗?

首先,一个最关键的问题是:你说的“唯心主义”是什么意思?能否给出准确的定义,不然这个是无法回答的!

其次,我们一般所知道的,唯物与唯心之分析框架,是中国近代以来流行,建国之后的深入人心的。

但是现在的学者们基本上放弃了这个分析框架。

为什么呢?

原因很简单!这样划分的目的是“扬物抑心”,凡是被判定为“唯物”的,就是要保存的,凡是“唯心”的,就要批判和舍弃。

这样一来,你觉得,你这个人是唯物的,还是唯心的?

你有身体,对吧?这是物,你承认吧?要保存!

你也有意识,有心理,有感情吧?这是心,你承认吧?要抛弃!

于是,就出现一个难题,你要厌弃自己的内心,但是谁去厌弃呢?你自己去厌弃!而你自己是什么?肯定不是心,只有身体是你自己,身体怎么厌弃心灵呢?

只有一个办法:用欲望来冲垮心理,让自己沉浸在欲望的海洋,让自己的心灵彻底隐没!

如此,你就无心了!行尸走肉了!

当然,这个肯定不可取,你也觉得不能接受对吧?那么好,让别人来帮你厌弃内心!让别人来改造你的内心,使之完全受人摆布,如玩偶一般!

这样的人,依旧也是一个行尸走肉!完全不能自主!

所以,唯物与唯心分析的结果,必然导致你不再是你,你只是一个物而已,某些人的玩物!

而王阳明“龙场悟道”,就是悟到,我是一个人,我顶天立地做一个人,我的人生我自己能做主,因为我有“良知”!

正因为如此,人才是人,而不是物!

请问,阳明是唯心的,还是唯物的?

你根本不应该用这个框架来思考问题,这会让你陷入无法自拔的痛苦之中!

如果一定要这样分类,那么王阳明的“心学”是属于唯心主义,而且还可以更细致地分为“主观唯心主义”。

按这种分类方式,中国古代的各著名的思想家都是唯心主义,因为他们都讲“道”、“仁”、“本心”、“天理”、“良知”。只有几个不太有名的“无神论者”是唯物主义者,如王充、范缜、张衡。

其实,这是用“西方”的观点来套在中国文化上,“鞋合不合适,只有脚知道”,若是跟着教材的观点去批判所谓的唯心主义,那么根本无法掌握中国文化的精髓。就如同现在编撰的《中国哲学史》,先分唯心唯物,然后阶级出身,再就是几个有倾向性的观点,最后盖棺定论——根本就是“西方”的,哪有传统文化的半点影子?

雄哥我曾说过:“学国学,若是以怀疑的态度去学,可以获得知识和话语权;若是以相信的态度去学,可以知道修身。”

王阳明的心学也是如此,若是抓住“未见此花时,此花与汝同归于寂”的唯心主义,却忘记了“知善知恶是良知,为善去恶是格物”的“在事上磨”的修身,等于没看过国学,等于一点也不了解传统文化。

传统文化是道德、信仰而政治的,做个好人、善良的人要从心出发;做个有理想有追求的人也要从心出发;做个有仁心、利国利民的治理者更要从心出发。

不讲心,人只是工具,亦只是机器。讲仁心、良知与天理,未必就是唯心主义。

本质上,物心同源,物有物心,人有人心,天有心,地有心,何为心?“中”也。心有实象与虚象之别,虚象之心,以万物表象方圆高低为矩,理出半径,即为心之所位。心之所及(够到)目不能至,而数藏其中思识蒙生。统治者,政治家,大多都是颠覆主义,空子手,为了改变被统治者和被利用者的以有人生观,故将物心硬分为二,撕开来说,扰乱你的逻辑思维能力和分辨能力,达到控制你的终级目的。万事万物,边有大小,“中”藏于内,是客观存在的,为什么“心”就成了反唯物主义了呢?所以,唯心一说,实属针对人性,思识行为偏离“中正”的奢望,野心而言。王明阳的“明阳心理”学,有释,儒,道,三家宗教学说的影子,并非奢望,野心,脫离于万物之源,游走在以肽空间的妄论。有利于人类养性修心,辨识中正之大道。

要回答这个问题,首先要分清什么是唯心主义?什么是王阳明的心学体系?

1、唯心主义和唯物主义是近代西方哲学提出来,用以观察世界的两个根本不同的观点。

唯物主义就是说世界上本源是物质的,是本来就在那里的。物质决定意识。物质不因意识的存在而存在,也不因意识的消亡而消失。

唯心主义认为世界的本源是意识的,一切物质都是意识产生的。意识决定物质。意识产生之前,物质世界不存在,意识消亡后,物质世界也不存在了。

2、王阳明是中国明代中叶著名的儒学大家,他继承了古代儒学的传统思想,又对儒家思想进行了批判性的吸收,并且创立了‘’心学‘’。他认为心是天地万物的主宰,心外无理,心外无物。他同时还倡导认知和行为合一的知行合一理论和实践结合体系,还创立了中国古代哲人崇尚的致良知个人修养学说。

3、综上所述:两者做全面的分析比对,王阳明是古代儒学思想家,实践家和自我修养大家。他的心学体系有符合唯心主义的观点,但又不能简单的唯心主义来界定。

唯心与唯物并无善恶之别,只不过是对世界的两种认识形态而已。老祖宗的阴阳学说早就说明过这种形态。人能看到的事物为阳性即物质世界即唯物论,人看不到的事物为阴性物质世界即唯心论。在下认为唯心论应优于唯物论。唯物论其实是对唯心论的一种验证结果而已。如三峡大坝在没建成之前的思想和理论可以说是唯心的。那么建成之后所产生的结果就是唯物的。本人才疏学浅对这样高端问题也只能回答到这个水平,还请高人证之。谢邀!

龙场在哪?

在贵州,烟瘴之地,鸟语之域。

阳明到此九死一生(没多久仆役死了)!

要物质没物质,

要人情没人情,

关键是奸臣当道,

斯害尤危,

阳明由此弄个棺材当床,

生死以之。

如果说阳明之心强大,

盖在处境绝难,

此时,当年成圣人之志,

凝结成一句如禅的话头:

圣人处此当如何?

孔子厄于陈蔡弦歌不止,

蒙阳虎之灾而镇定自若。

于此时,阳明能用上的最大资源是什么?

心!

虚明而造作,

至大且至小,

大概就这个可以自我主张:

可杀身成仁,

不可夺志受辱!

只要此心不死,

性本良知良能,

自有胜天胜物之资。

此时,他不唯心唯什么?

唯物则死之矣!

但于哲学层面上来,

这种二分本不合中国传统的

天人合一,

万物皆备于我。

维!善取之哉!

王阳明,名王守仁,字伯安,是明代的哲学家,教育家。

他发展了陆九渊的学说,提出:夫万事万物之理不外于吾心"。还提出:致良知"的学说,为伦理道德是人生本就具有的良知,主张:惟求得其心。以修养达到万物一体的境界,提倡知行合-,和知行并进。其学说的"反传统"状态,就足对抗程朱学派,对明中后期的影"向很大,当属唯心者也。而他在哲学上影响最大的作品社是《传习录》和《大学问》。

我以为:

“心学”属于存在的意识。

是哲学上的形而上学者的一种存在的意识!

而“存在”与“意识”是哲学范畴,且二者并非是绝对“对立”的!因为“世界是对立统一”的!

所以,不应就“心学”这一存在的意识,来究其:究竟是属于唯物还是唯心!

所以,我认为“悟空问答”转发“心外无事1”的这个问题是“无意义”!

几句话就说清楚了。

王阳明说的“心”和西方哲学说的“心”根本就不是一个“心”。

西方哲学说的“心”是指人的精神、思维、情感层面。

王阳明说“心”是指人的生命(意识)。

西方哲学心物是对立的。东方生命科学的心物是一体的。心即是物。物即是心。

到底是物质第一性还是心性第一性?这由人的意识来决定。人的意识境界高,心支配物!

明武宗正德元年(1506年),王阳明在仕途上遭到严重挫折,随之引起了他思想上的巨大变化。当时,皇帝朱厚照刚刚即位不久,又加之昏庸荒淫,不理政事,致使阉党刘瑾专权,朝政日非。这一年冬天,南京户科给事戴铣、四川道御史薄彦微等人愤然上疏,连章上谏,宦官头子刘瑾大怒,立即下令逮捕戴、薄20余人入诏狱,廷杖除名。眼看阉党横行霸道,胡作非为,王阳明义愤填膺,忍无可忍,首先抗疏援救戴、薄等人。刘瑾见疏勃然大怒,将王阳明仁也下诏入狱,廷杖40,差点丢了性命。刘瑾又把王阳明作为“奸党”,将他罚跪于金水桥南,使其受尽莫大侮辱。王阳明后被谪贬为贵州龙场驿驿丞。

龙场驿位于今贵阳市西北80里许的修文县城区,据《贵州通志·建置志》记载,明代在这里设“驿丞一员,吏一名,马二十三匹,铺陈二十三副”,专为传送公文的差役和来往官吏小住、换马等提供方便。该驿地处万山丛棘之中,虫蛇怪兽横行,蛊毒瘴疠弥漫,四境荒凉,人烟稀少。王阳明刚到这里,既无住房,又无粮食,只好居住在山洞,并亲手种粮种菜,伐薪取水,苦熬度日。有时自耕不足以糊口,还需要采蕨充饥。

王阳明身为贵家公子,一介儒生,又患有体虚 痨肺病,居此恶劣坏境,他深知随时都有倒在荒野的危险,于是他“自计得失荣辱皆能超脱,惟生死一念,尚觉未化”,当即便做了一副石棺材,指天发誓曰:“吾惟俟命而已!”他极力排除生死杂念,“日夜端居沉默,以求静一”;有时也歌诗谈笑。超然于尘世之外。显而易见,王阳明是在苦炼制心功夫,力图发挥“心”(主观精神)的作用来战胜险恶的环境,以求得到自我解救。南宋至明朝中期,朱熹“万物皆有天理”的理学思想主导了中国哲学三百多年,因而变得越来越僵化和教条。王阳明年轻时即对“空谈致知”和“泥于文字”的儒学作派十分不满,于是,他跟朋友一起讨论如何通过实际的“格物”已抵达天理。他们决定先从自家的竹子开始“格”起。他们坐对竹林,思索竹子的来龙去脉、生长机理、用途归宿,试图探寻竹子所隐含的天理。结果,他的朋友不到三天就病到了,他自己坚持到第七天也病到了,而且差不多还“格”出病来,以此才作罢。这次“格竹”失败,让王阳明非常失落;如果连竹子都“格”不明白,如何能抵达天理?此后,王阳明曾沉溺于佛教和道教,30岁时他曾“筑室阳明洞,行道引术”。不久,王阳明又与佛道分道扬镳,34岁他开始在京城“讲明圣学,门人始进”。但是,他对朱熹“格物而致知”的疑惑始终没有消失。王阳明在农场后日夜反省,突然在一天半夜豁然大悟,认识到“圣人之道,吾性自足,向之求理,于事物者误也”史称龙场悟道,这是王阳明一身中的一件大事,标志着王阳明的千古心学的真正开端和正式诞生,是王阳明从此迈入圣人行列关键。王阳明在顿悟中认识到,圣人之道吾性自足,人人皆可成为圣人,正是他懂得是第一件事,有了这一基础,就人人可以参悟心学智慧,向人生更高处迈进。

心外无物、心外无理是作为万物一体之仁的一种表达方式,是一种本体论,是为知行合一、致良知的功夫论做铺垫的。他的具体解释指的是心与天地万物是一体的,心外之物、心外之理与内心之理是相通的,我们向内心求理,就可以起到四两拨千斤的作用,不用在外界的器物上求,不用在不断流变的事物上求。外界是流变,在这些东西上面求,得不到永恒、长久的东西,而且对理的认识容易支离破碎,不如回归本心,回归到那颗亘古不变的心来。中国的哲学家是不在意唯物与唯心的分别,他们更多地是注重对道的体悟 。按照现代主流意识形态的观点,阳明心学属唯心主义无疑,而且是主观唯心主义。

欢迎评论、点赞!更多精彩国学内容,欢迎关注公众号“股与道十三篇”。

回答这个问题前,先搞懂几个常识:

1、王阳明:

王守仁(1472年10月31日-1529年1月9日),汉族,幼名云,字伯安,别号阳明, 浙江绍兴府余姚县(今浙江省宁波余姚市)人。明代著名的思想家、哲学家、书法家兼军事家、教育家

弘治十二年(1499年)进士,历任刑部主事、贵州龙场驿丞、庐陵知县、右佥都御史、南赣巡抚、两广总督等职,晚年官至南京兵部尚书、都察院左都御史。因平定宸濠之乱等军功而封爵新建伯,隆庆时追赠侯爵。

王守仁(心学集大成者)与孔子(儒学创始人)、孟子(儒学集大成者)、朱熹(理学集大成者)并称为孔、孟、朱、王。王守仁的学说思想王学(阳明学)的直接源头是陈献章与湛若水的“陈湛心学”,明代心学发展的基本历程,可以归结为:陈献章开启,湛若水完善,王阳明集大成 。其学术思想传至中国、日本、朝鲜半岛以及东南亚,立德、立言于一身,成就冠绝有明一代。弟子极众,世称姚江学派。其文章博大昌达,行墨间有俊爽之气。

2、唯心主义

唯心主义是哲学上的两大基本派别之一。同唯物主义相对立的哲学思想体系。唯心主义的基本含义,是在思维和存在、精神和物质的关系这个哲学基本问题上,认为精神(意识)第一性,物质第二性,精神决定物质,物质是精神的产物。唯心主义有两种基本表现形式:客观唯心主义和主观唯心主义。客观唯心主义认为,在现实世界之外独立存在着一种客观精神,它是世界的本源,世界万物是由它产生(派生)出来的。主观唯心主义是把人的主观精神(意识、观念等)作为认识世界的出发点,存在主观精神之中的是认知上的世界,是主观精神的产物,而并非真正客观上的世界。

3、答案来了:王阳明心学代表是中国文化,他是集先人的思想大成者。唯心主义是西方文化,也是西方文化的集成。心学和唯心主义有很多中心思想是一致的,但又各有特点。所以不能简单的说心学属于唯心主义,或者唯心主义就是心学。他们不是谁属于谁的关系,而是相辅相成的关系,虽然中心思想一致,但没有从属关系,只能互相学习,进一步完善。所以这个问题本身不成立,这种问法是错误的。

王阳明有诗曰:“

人人自有定盘针,

万化根源总在心。

却笑从前颠倒见,

枝枝叶叶外头寻。”

庞院长

人人都有圣人心

可惜人心盖圣心

人心身外去寻道

可笑天下愚痴人

再来看看,继承心学并将其发扬光大的王阳明,他更是历经了人生的困苦磨难、污蔑陷害、廷杖之辱、颠沛流离……终于明白,人生不过过眼云烟,如白驹过隙,红尘何来真风景?谪贬贵州龙场“蛊毒瘴疠”之地,被推落人生谷底,致于“死地”,圣人之根性令其死而后生,红尘绝境反而帮助他放下一切,心获清净,如入无人之境,让他在红尘烟瘴之中反倒看清方向,超越躯体的死亡,人心之死换来了本心之活,身在红尘不着尘,肉眼可见之界,空空如也,在“石椁”中得见本心真性之光芒,原来所有的磨难都是上天在帮助我们去掉人心的贪腐,一切都蕴含着上天的成就之意。“红尘如剑壳破去,死而后生真性即。人心死,道心活,不生不灭唯心矣!”—云禅·慧明

不是。先解释一下唯心主义究竟是什么?唯心主义和唯物主义是相互对立的两大哲学基本派别,他们讨论的是思维和存在、精神和物质的关系问题。唯心主义认为,世界的本原是精神,精神决定物质,精神产生物质。而唯物主义则恰恰相反

王阳明,明代著名的思想家、文学家、哲学家和军事家,精通儒家、道家、佛家,是心学集大成者。他一生文治武功俱称于世,集立德、立功、立言于一身,被誉为“真三不朽”者,他的心学对明后期哲学与文艺影响巨大。

“明代理学的根本精神在阳明,阳明心学的根本精神在‘良知’。而集中体现王阳明良知精神的著作是《传习录》。

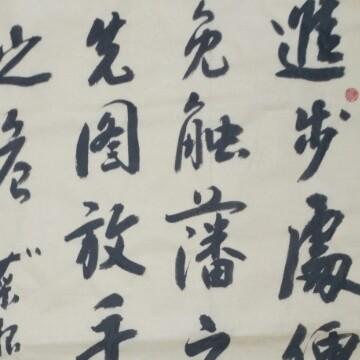

王阳明是书法大家,又是一代心学宗师,所以他有一句关于书法的话,无意中就道出心学的根本心法。

《阳明先生年谱》载王阳明语:『吾始学书,对模古帖,止得字形。后举笔不轻落纸,凝思静虑,拟形于心,久之始通其法。』

意思是:我开始学书法时,临摹古帖,只能学到字形。后来我举起毛笔不再轻易落纸,而是静心专注,在心上摹写字形,感悟其内在和整体的气韵,久了才学到书法的法则和真意。

任何一门技艺臻至化境都是通达于道的,这道也同样适用于一切技艺。那么王阳明这句话就可以延展到一切人事上:做任何事时,如果只是浮于表面,便永远不得其真、不见完整。只有明净此心,然后在心上揣摩领会,久了才能把握其中的法则,领会其中的真意。于是最终才能抵达以不变应万变的游刃有余之境。用眼看,不如用心看。

『凝思静虑,拟形于心』,就是那个根本心法,贯通着心与事。它有所然,也有所以然。

欢迎发表您的看法

本文由作者:以史为鉴漫浸生活 于 2023-05-22 发表,原创文章,禁止转载。

本文链接: https://app.yangtata.com/question/6819820617664037127.html