清朝为何准许道士保留汉族衣冠发式?

- 2023-06-11

- 61

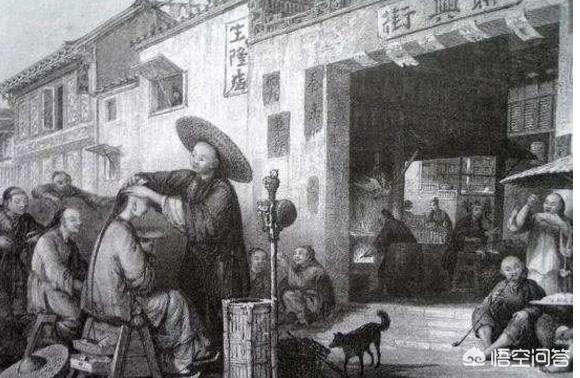

据流传下来的清代道士画像来看,清初有些地方的道士也曾剃过发,说明清朝入关之初剃发易服的对象包括道士,而之后却废除对道士的这一政策。

那么为何清朝时道士不用剃发呢,接下来宋安之来具体说说。

道士为何不剃发,史料上的记载也是模糊不清的。一般有两种说法,一说是清初民间政策十从十不从中的“儒从而释道不从”,规定道士可以保留发式衣冠。二说是清初的张天师和道士王常月觐见顺治帝以后恳求而来的。

1644年是沉重的一年,这年崇祯帝死了明朝亡了,李自成进京了大顺如日中天,西南张献忠的大西自成一派。出人意料的是关外清军也趁机入关摘桃子,偏偏还真是短短时间之内破李自成灭张献忠降服南明弘光。

清朝入关以后,在拉拢官绅地主的同时,为了使自己的统治好延续下去,下达了剃发令,要求投诚官吏军民皆着剃发,衣冠悉遵本朝制度。(来自宋安之独家原创)结果因反对的人太多而废除:“予前因归顺之民无所分别,故令其剃发以别顺逆。今闻甚拂民愿,反非予以文教定民心之本心矣。自兹以后,天下臣民照旧束发,悉从其便”。次年,清军南下顺利攻破了南明弘光小朝廷以后,认为大局已定,因此开始强制实行剃发易服令。

面对剃发易服,当时的儒家圣地孔府,还有道教圣地龙虎山的张天师的做法皆是顺从,毫无疑问这两大圣地经过数次改朝换代,膝盖已经很软了。

当时明朝册封的衍圣公孔胤植在清军入关以后,上表清庭《初进表文》,文中称赞顺治帝为“圣帝山河与日月交辉,国祚同乾坤并永”。同时极尽巴结的说道“臣等阙里竖儒,章缝微末,曩承列代殊恩,今庆新朝盛治,瞻学之崇隆,趋跄恐后”。在接到剃发令以后第一时间摆香案宣读圣谕,举行了隆重的剃发仪式。

而明朝册封的天师张应京在顺治三年南明还没有灭亡之际,就急不可耐的请江西巡抚李翔凤进贡清庭正一真人符四十幅。结果当时清庭实际统治者摄政王多尔衮并没有将天师符瑞看在眼里,下了一道手谕:“致福之道,在敬天勤民,安所事此,其置之”。意思说既然你已经送来了,我就勉为其难的收下了。

当然这两大圣地皆是不甘心,孔府是偷偷的留下了不少汉族衣冠,清朝灭亡以后得以重见天日,现置于孔府展览。

而道教的张天师和王常月也一直试图说服最高统治者顺治帝来避免道士也跟着剃发易服。当时清庭统治者对中原的道教和佛教也很是反感,规定内外僧道均给度牒以防奸伪。同时内外寺庙庵观凡有明朝旧勅尽令缴部,不许隐藏。甚至不允许北京寺庙道观有闲杂人等居住。

后来随着反清复明活动的日益激烈,加上各地诸如白莲、无为、闻香教等起事层出不穷。清庭开始重视历史底蕴深厚的道教。(来自宋安之独家原创)顺治六年,清庭封之前送符的天师张应京为正一嗣教大真人,赐敕印。顺治十二年新任天师24岁的张洪任入朝觐见18岁的顺治帝。同时南宗道士王常月成为北京全真教白云观的住持,以这个身份也觐见了顺治帝,两个道教大佬先后觐见顺治帝以后,交流的还算可以,道教从此不必再剃发易服。

还有一说就是十从十不从这个非官方法令。

传说“十从十不从”是由明朝大臣金之俊降清以后,面对汉人激烈反抗提出的。“从”是指服从清朝统治,进行剃发易服。“不从”是指要按照汉人传统办。

当然参考历史记载来看,应该并非是金之俊提出的,只是个传说罢了。

十从十不从其中一条就是儒从而释道,意思是剃发易服读书人服从就好,道家的出家之人就不用服从了。

当然以上这两个说法也是有很大漏洞的,道教虽然并没有剃发易服,但却存在着因剃发易服影响而产生的三清领和混元巾等,道袍还带有些许满族风格。

宋安之受限于现有资料记载模糊不清,也不敢妄下定论。个人认为最接近现实的说法应该是明亡清兴之际,张天师并不想剃发易服,因此改进了一下道士袍,在觐见顺治帝以后恳求道士身为出家之人不必剃发易服,当时年轻的顺治帝一高兴同意了,皇帝金口玉言,从此道士不必剃发易服成为传统。

当然这个说法还是有着一定可行性的,因为年少的顺治帝当时正处于青春叛逆期,为了董鄂妃什么都敢干,后来甚至还想出家。面对同样年轻的张天师的恳求,一时心血来潮答应了道教不必剃发易服也不是不可能的。

谢谢观看宋安之独家原创,原创不易!欢迎吐槽、点赞、关注~

诚邀,如题。大清是中国历史上最后一个大一统封建王朝。由于其是北狄入主中原,满族的习俗与中原汉人的文化有很多的相冲之处,比如在头发的问题上,汉人束发而满族留辫子,为了稳固统治,满清统治者命令汉人全部剃发,即所谓留头不留发,留发不留头,那么为何清朝准许道士保留汉族衣冠发式呢?

其实道士的发髻从来都没有改动过。 满清统治者吸取老祖宗金朝的教训,并没有完全的汉化而是部分保留了满族特征。比如著名的十从十不从就是基于此而颁布的,所谓十从十不从罗列如下。

男从女不从:男人剪发梳辫子穿满服,女子仍旧梳本来的发髻,穿汉服。

生从死不从:生前要穿满人衣装,身后则可穿汉服。

阳从阴不从:及,阴世的事,像做佛事超度等,都仍按汉族传统佛道教风俗处理,不从旗人风俗。

官从隶不从:当官的须顶戴花翎、身穿朝珠补褂马蹄袖的清代官服,但隶役依旧是明朝的服饰。

老从少不从:孩子年少,不用忌讳,但一旦成年,则须按满人的规则办。

儒从释道不从:即在家人降,出家人不降。在家人有必要改穿旗人的服装,并剃发留辫。出家人不变,仍可穿明朝汉式服装。

....

其中所谓的儒从释道不从就是道士保存发髻的理由了。至于为何满族人对于道士如此的宽容,小编以为原因有二。

其一:道教是出家之人

古时的出家人基本是不成婚的,同时僧道之士大约不受帝王节制,有一句话叫“跳出三界外,不在五行中”,他们也不参加朝庭之事,不参加争斗。不影响其政权。清朝之人自然对道士很放心。

其二:道教的人数很少

虽然道士不善于朝政,但是还是有些漏网之鱼回扮成道士与清政府对抗,这个时候清政府就会对全国的道士进行一个统计,结果发展在清朝的道士其实人数很少,并不具有造反的能力,所谓怀璧其罪,无壁无罪。道教不危害国家政权,而且道教传播设坛,有助于教化人心从而有功于朝廷,清政府自然不会与道家为难。

以上就是小编的看法,如有出入还请斧正

这个问题老梁来回答。

纵观整个中华历史,老梁就瞅着这满清最不顺眼。天天的大脑壳挂着一条大辫子,晃悠来晃悠去,跟个小尾巴差不多,瞅着就碍眼。

所以这问题咱先从剃发易服上说起吧!

剃发易服

大辫子就这么个玩意,满清入住中原那会捧上了神坛,要求大家伙全部留着这玩意,宣传口号就是:“留发不留头,留头不留发”,剃头匠那挑子除了挑着他那剃头发的工具,还插俩钩,据说就是给那些个留发的人那剁下来的大脑壳预备的。

就为这三千烦恼丝,咱汉人掀起了一波接着一波的反抗。

说道这里估计有人要问了:“不就剃个头发,为嘛呀?”

为嘛?自打咱脑瓜顶上被贴上汉人的标签开始,咱老祖宗就告诉咱,身体发肤受之父母,不敢毁伤,孝之始也。

大概意思就是说,这身体包括头发都是爹妈给的,这两样东西不敢有损伤分毫,这就是孝顺的开始。

咱大华夏那是以孝立身的,这没了孝您还扯什么礼义廉耻呢?当年曹操自己个犯了军规——马儿受了惊吓把麦田给糟蹋了,按照军规他是要剁脑袋,但他是主管,把他脑袋剁了,这不合适啊!

这就割发代首,割发那是大不敬,不孝大罪,作为主管可以使用。瞅见没这割发在咱汉人眼里,这可是天大的事。

说道这里估计有人要说了:“老梁你别瞎扯犊子了,这其实就是特权的彰显!拉倒吧!”

别介啊!您知道髡刑吗?这刑法就是把您这脑瓜顶上的头发眉毛一股脑的全剃了,整一秃瓢出来。这刑法划个类别,这叫羞辱刑,按道理说这谈不上砍脑袋,但受了这刑法的,大多数自己把自己给了解了。

所以割发是天大的事。

满清入住中原就一直想要驯服汉人,首先他就想从根上驯服你,你不是留发代表了立身的根本吗?得,咱就把你头发给剃了,先羞辱羞辱你,打掉你的根基。

所以满清这波人就一力推行这东西,最开始的时候,整个脑袋瓜,就留后脑勺铜钱大小的地方,这地方允许留头发,然后把这一小撮头发扎成他们所说的金钱鼠尾的模样。

你说这不相当于受了一多半的髡刑吗?你说这玩意谁受得了,结果就是满清地头上的反抗此起彼伏,小三百年的统治,反抗就没有停过。

咋说呢?这玩意,他也有效果,经过这么多年的演化,还真养出了不少带有奴性的胚子。

辛亥革命成功,大家伙要剪掉辫子,一大波遗老遗少那叫个哭呦,老祖宗留下来的玩意,咋就这么糟蹋了,大骂辛亥革命的不是!

哎呦!肚疼!您那真正的老祖宗谁留那玩意!不丢人啊!小三百年的时间蹲你头上,这就改换门庭了,这事弄的。当然这也从另一个角度说明,满清这一政策对他的统治还有很大帮助的。毕竟脑袋硬,有思想的第一时间就被灭掉了,剩下一波软骨头咋操弄都行。

当然这也间接的造就了满清国人的麻木不仁,八国联军进北京的时候,国人给送补给,就是这落下的病根。

扯了这么多,大家伙了解了为啥满清要整这大辫子。那么现在咱就了解一下,为啥满清就放过了道士,允许他们留发呢?

题主的问题

其实,刚开始的时候,这道士也没能逃过满清的魔抓,抓到了这脑瓜顶上的头发也留不住,要么给你剃了,要么就把你脑袋给你剁了。

但架不住全天下的人给他闹腾,这闹腾多了,满清就有了退一步的想法,这就整出了十从十不从的说法。

啥意思呢?

第一,男从女不从,意思是,这男的脑瓜顶上的头发必须剃,女的可以留着。

第二,生从死不从,意思是,这人死了就死了呗,阳间的规则就可以不用遵守,但是活的就不行。

第三,阳从阴不从,意思是,您这办个超度啥的,可以遵照汉族的习惯想怎么来都行。

第四,官从隶不从,意思是,当官的必须服从,但搞隶役的可以遵照明朝的服饰。

第五,老从少不从,意思是,光屁股小孩子不讲究,但一旦成人,这就得讲究

第六,儒从释迦道不从,意思是只要是出家人,可以不遵守。

第七,娼从优伶不从,意思是这配人喝花酒的必须从,但这唱大戏的因为要扮演各个时期的人物,所以可以不遵守

第八,仕宦从婚姻不从,第九,国号从官号不从 第十,役税从文字语言不从

这后边瞅着字面大家伙也能看明白,老梁也不多做解释了。

这实在是汉人反抗实在是太过激烈,满清政府才做了退让。而和尚咱就不说,人家本来就没有三千烦恼丝,也省事,不管从不从人家都符合要求。但这道家就不同,这是咱汉人土生土长的宗教,根基深厚,有一定的信仰基础。

您把这道教安抚好了,也有一定的安抚作用。而且最重要的一点,咱大华夏历来宗教是不参与政治的,所以放过一马他也无妨。

所以说满清允许道士留发这是对局势的一种退让而已。有人说是当年张天师觐见顺治皇帝,张天师哄的顺治挺开心,这就一高兴就同意道士保留头发。

开玩乐呢?顺治那不是个头昏脑涨的皇帝,他能让你哄的松了口?对于满清来说那是基本国策,说松口就松口?这也是局势造成的退让而已。

好了,今天就说道这里,喜欢的朋友加个关注,顺手点个赞呦!

道教是华夏国教,三皇五帝都是道教祖师,会看天象,懂天文地理,最早分封诸侯华夏文明都是道教主导,我们客家比较远离中原故土,至今还保留婚丧嫁娶,大小红白喜事都要请道士来完成各种礼节礼制,道士属上层社会人群,具有一定的号照能力以及势力,修练到位的道士能掐会算懂法术武术是民间神人,不光清朝敬畏道教,中国每个朝代也敬畏道教,这是个惹起的社会群体。

清朝被要求必须穿满族的服饰,把原本自己的头发剪成满人的样子,想用这样的方法去消除汉人的反抗心理,虽然当时杀的天昏地暗,血流成河,宁死不屈的人有很多。但是

最终汉族的传统还是被淹没了。

不过从遗留下来的画作中能看到,清朝的道士依然保留着汉人的衣冠和发型,为什么清朝的政府对道士们的要求没有那么严格呢?

根据流传下来的画像中可以看出,有的道士也是剃过发的,这就说明了清朝入关的时候剃发换衣服的人中也是包括道士的,之后为什么又废除对道士的这一政策呢?

道士为什么不剃发,在历史上记录的也是不清楚。不过按理来说有两种说法,第一清朝民间十从十不从中时规定道士可以保留发冠的。第二是清朝初期的张天师和道士见顺治帝求来的。

清朝入关之后

在拉拢地主的同时,为了让自己的统治可以好好的延续下去,下发了剃发令,要求全体剃发换衣服。次年,清朝攻下了南明朝廷之后,认为大局已定,就开始了强制剃发。

道教的张天师和王常月一直再说服最高的统治者一起剃发。当时清朝对道教很是反感,不允许北京寺庙道观中有闲人居住。后来反清复明的越来越激烈,开始重视了道教。南宗道士王常月成为了白云观的住持,也见到了顺治帝,交流了很长时间后,道教从此不再剃发易服。

还有一种说法就是传说十从十不从由明朝大臣金之俊面对汉人激烈的反抗提出的,参考历史中来看,或许并非是他提出的。个人认为最现实的一种说法就是明亡清兴之际,张天师并不想剃头发,然后就改进了一下道士服装,再见到话皇帝的时候求出家人不用提头发换衣服,皇帝同意了,金口玉言,从此道士不用再剃发易服。

清朝是满族人建立的政权,为了让汉人接受他们的统治,从内心深处服从他们,必须要更改他们的习俗包括服饰。

在清军还没有入关的时候,其实就已经有了类似的想法。在崇德元年也就是1636年的十一月,当时的领导者皇太极召集了满洲贵族和朝廷的重要官员,并对提出改革习俗的思想。

后来在清军进入北京城之后,多尔衮当时作为摄政王,曾经试图执行过剃发易服的命令。但是由于当时清朝还没有建立稳定,民间反对的声音也很多,各地的起义军更是纷纷涌起,所以这个计划在还没有实行的时候就宣布破产了。

但这并不代表他们就放弃了这个计划,在清政府的统治基本稳定的时期,他们开始凭借自己手中的权力强制汉人剃发易服。

顺治二年的时候,多尔衮再次颁布剃发易服的命令,这一次的行为是强制性的,并且造成了无数民众流血伤亡的惨状。

有很多人认为,当时这个剃发易服的政策对于道士是无用的,并且找出了很多的证据来证明,当时倒道士不用遵循这条铁令。

但实际上,据清朝初期大多数道士在最初的时候,是和所有的汉人一样要被剃发易服的。

虽然在当时有个政策是“十从十不从”其中一条就是“儒从释道不从”,也就是说,儒学学子都必须要穿满族服装,并且剃发留辫。但如果是道教的出家人就可以保留原来的汉族服饰和发饰,不用做出任何的改变。

不过实际上,对于道教的出家之人施以宽容之手,是从康熙亲政之后才开始的。要知道,在清朝初期的时候满族人对于汉文化的接受程度是相对比较低的,所以他们也就不会对宗教文化给予多少的尊重,而那条著名的留头不留法的铁血政策也是针对所有汉人的,不论是出家的汉人还是普通的汉人都需要执行。

直到后来,这项铁政实行的差不多的时候,清政府才放宽了限制,而且经过文化融合之后,清朝的皇帝已经认同了汉文化,宗教信仰的地位也是随之提升的,这时候的道士才得到了一点的宽容。

不过,如果我们仔细观察和清朝时期道士的服饰,就可以发现它们还是比较偏向于满族服饰的。也就是说,或许清朝在进行剃发易服的时候,对道士存有那么一丝宽容,但绝对没有允许他们保留原来的发型和服饰。

清朝辫子头,大概是中国历史上最丑的发型了吧。清宫剧刷屏之后,大家由衷地发出一个感叹,辫子头真是检验帅哥的标准,是不是真的帅哥,得看他能不能经得起满清发型的考验。

其实我想说,朋友们还是太年轻啊!电视上的辫子头,已经是改良过的了,满清刚入关时的发型叫“金钱鼠尾”,比辫子头还难看,留的头发更少,就像个老鼠尾巴。一眼看去,丑不忍睹。

如果电视剧还原度更高一点,大概就没人看了,再好的剧情,也受不了男主角的丑。

而且不只是丑的问题,古人认为身体发肤受之父母,损毁是不孝。因而满清下达“剃发令”之后,引起了百姓们的极大反应,江南地区抵抗得尤为激烈,引来清廷的血腥镇压,屠杀了许多汉人,剃发令才得以实施。

但大家会发现,剃发令虽霸道,道士却依然能保留原有的衣冠发式,这是为什么呢?原因主要有两方面。

其一,古代无论统一天下的是哪个政权,对出家人都有一定程度的尊重,不会强迫他们遵循俗礼。只要出家人不参与改朝换代的大事,一般就不会受到当权者的打击。

其二,道门领袖王常月和满清皇室保持了良好的关系。王常月属全真道龙门派,是龙门派律宗的第七代律师,他被认为是龙门派的中兴之祖,走通了满清上层路线,顺治封他为国师,康熙对他十分礼遇。这对保护道门走到了一定的作用。

当然了,道门顺应时势,承认满清的统治地位,才是道门得以延续和发展的关键所在。满清也想借助道门,营造国泰民安的景象,两者是互惠互利,谁都不吃亏。

还有一个情况,满清刚实施剃发令那一阵,十分的严格,那是真正的“留头不留发,留发不留头”,但到了后来就没那么严了,主要是人手有限,没办法监控到所有地区,于是深山老林、偏远乡村的人们又留起了头发。只要不出去或不科举,也没人管。

【我是一粒沙,喜欢就关注我吧!】

清帝国并没有允许道士保持所谓的“汉族衣冠发式“。

或者说道士的发型和明朝男子的发型本来就有所区别,明朝男子的发式和明朝道士的发式是有明确的区别,并且属于一眼就能看出来的那种。

出家做道士仅仅能保证“不剃发“,但是并不能真正保证所谓“汉族衣冠发式”。

另外,事实上道教为了在清朝能顺利的生存下去,也主动的进行了改变。

今天大家所熟知的道士“混元巾”就是道教对清朝剃发令的妥协。

混元巾的出处是清朝顺治年间龙门派道士王常月被清顺治帝册封为“国师”后,在名义上成为了当时道教掌门人,他为了保证清帝国能持续支持道教,所以主动颁布道令,要求天下道士都必须佩带“混元巾”。

在明代的三才图会中,混元巾其实并没有被列入道士九巾,而且在汉唐宋元流传的道士图画里也没有混元巾。

王常月为了道教能在清帝国顺利的发展下去,主动“发明”了混元巾。

大家可以仔细看混元巾的形状,混元巾外形特别像清朝流行的官帽,佩戴了混元巾的道士看上去和普通清朝男子服饰差别不大,这样就避免了道教在清帝国被指责怀念“前明衣冠“。

到了乾隆、嘉庆年间,尽管道教的地位在清帝国一降再降,但是混元巾却一跃成为了道士九巾之首。

也就是说在清朝,道士不佩戴混元巾的现象是很少的,绝大多数时候道士都是佩带混元巾出现的,而佩戴了混元巾的道士尽管不剃发,但是也和普通人有了明显的区别,这样一来,道士“方外”性质就很浓郁,也就避免了清帝国以“前明衣冠”名义要求道士剃发。

最后多说两句,道教在清帝国总体是衰落的,张天师在清朝初年还是正二品,到了道光帝时期就变成了五品,而且连张天师进入京师也被禁止了。而道教在清朝衰落的真正原因就在于清雍正帝很可能是服用丹药而死,所以乾隆帝继位后对道教严加管束,并且从此不再相信道教丹药。

这是道教在清代整体衰落的真正原因。

满清入关以后,由于统治者是少数民族,汉族老百姓颇不服气。为了让汉族老百姓服气,满清实施了一项严厉的措施,就是“剃发易服”,并且做出了“留头不留发,留发不留头”的规定。也因此,很多不愿意改装剃发的汉人,纷纷惨遭杀害。一时间杀得尸横遍地,血流成河。由此也可见,当时所采用的措施,是非常极端而又严厉的。

既然清初满清统治者采取的手段那么极端严厉,可是为什么,他们却允许道士留头发呢?实际上,当时有许多著名的人物,因为不愿意剃发,纷纷出家当道士。这种情况,满清统治者其实是知道的。可是为什么,满清统治者明明知道这些名人出家的目的,就是为了躲避被剃发,仍然放任不管呢?

实际上,前面我们已经说了,满清之所以要实施剃发易服,目的是为了便于管理,让老百姓屈服。而当一个人(哪怕这个人是一个名人)出家当了道士以后,实际上意味着他已经屈服了,满清不用管他了。为什么这样说呢?

其一,出家当道士,意味着不再坚持汉人装束。

满清之所以要杀那些汉人,是因为他们坚持汉人装束。“装”就是服装,“束”就是束发。坚持汉人装束,就意味着留念汉人王朝。只要留念汉人王朝,就有可能会造反,这是满清统治者所担忧的。

同时,汉人的服装和束发,还具有一种“礼”的意义。说得更准确一点,就是所代表的是汉人的文化。当清朝统治者刚入关的时候,他们并没有打算采用汉人文化,而是想按照满清的文化来行事。所以,改变装束,既有让老百姓不怀念旧朝的意思,也有让老百姓归顺满清文化的意思。

但是,当一个人出家当道士以后,他实际上已经改变装束了。他虽然留了发,但是那个头发,与汉人的“束发”,完全是不同的两个概念。而且他们所穿的衣服,也与汉人的衣服是不一样的,包含的内容也是不一样的,既没有怀念旧朝的意味,也没有坚持汉人文化的意味。因此,完全可以不用管了。

其二,出家当道士,意味着放弃世俗的权力。

出家人与没出家人,完全属于不同的两个群体。

没出家人的人,他们的生活叫做“入世”。“入世”的人,他们是有各种追求的。这些追求,其实也就是一种人生的欲望。因为有了欲望,自然就有诉求,就要追求权力。满人的权力很大,汉人的权力很小,汉人才不服,才要反抗。满清入关后,为了统治汉人,才会极力打击他们。

打击他们,也就是在压制他们的欲望,削夺他们的权力。

但是,出家人的情况是不一样的。出家人叫做“出世”,不管他们是不是真出家,但是既然出家了,他们就要按照出家人的标准来要求自己,压抑自己的欲望,不再去想世俗的权力。自然,对于清王朝来说,其危害就不大了。

其三,出家的道士,要接受更多的约束。

前面我们说了,出家人是“出世”的,他们是必须受自己内心约束的。不管愿不愿意,都要受约束,都要排除自己内心的欲望。这一种约束,力量是相当强大的。

除了内心的约束外,出家人还会受到世俗的约束。世俗的老百姓会认为,出家人是应该遵守清规戒律的。因此,若是这些出家人在日常生活中有不遵守的行为,就会受到指责。这相当于又有一部分人在监督这些没剃发的人。

同时,道士还会受到道观里上级道长的约束,他们会时时规劝那些只是因为不想剃发而做道士的人。久而久之,这些人即便有造反之心,在受到多次规劝教育后,这样的心思也收敛了不少。

这样一来,道士相当于受到了三重约束,满清统治者还有什么不放心的呢?

其四,出家当道士,就叫做跳出三界外。

从古至今,一个人无论是当和尚,还是当道士,只要出家了,就叫做跳出三界外,一般的统治者都不会再追究他。

《水浒传》里写鲁达杀了人,然后去出家,因此就逃避了被追责。还有一些末代皇帝。本来新朝廷的皇帝对他是不放心的。但是只要他出家了,一般都不会再管他。比如宋恭帝,就被元朝统治者送到西藏去当和尚。

还有一些战败的领袖,比如朱允炆、李自成等等,民间也有多种传说,说他们出家去了。民间为什么有这样的传说呢?就是因为如果这样,也就意味着跳出三界外,退出权力场,可以不用管他们了。

(参考资料:《清史稿》《明史》等)

对于中国最后一个封建王朝——清朝,大家最主要的印象是什么?相信很多人印象最深的莫过于半秃瓢的金钱鼠尾发型了,而这,正是来源于清朝初期的剃发令了。“留头不留发、留发不留头”的血腥政策,使得数百年间,中国男人一直留着难看无比的所谓金钱鼠尾。

剃发

清朝是一个由少数民族建立的封建政权,在清军入主中原后,遭到了汉族人民的强烈反抗,这让整个社会的阶级矛盾进一步被激化,甚至出现了各种反抗清朝的武装力量此起彼伏。

为了对汉人进行镇压,巩固清朝的阶级统治,满人开始强迫汉人剃发易服。正所谓:身体发肤受之父母,不敢毁伤,孝之始也。汉人自古以来对于衣冠服饰身体发肤非常注重,剃发易服,无异于斩断文化之根,令每一个有血性的人分外不能容忍。

剃发易服

然而,清朝统治者为了快速建立在中原的统治,打击汉人的民族自信,更为了清洗大量的敢于反抗的汉族抵抗人员,他们还是强行推广了这一政策,甚至还出台了“留发不留头”这样的残忍政策。

这种政策激起了民愤,尤其是在清朝初年,剃发易服给当时的社会带来了动荡不安,更让那些不愿意屈服于清朝统治的汉人流离失所。不过,靠着汉奸和武力,这项政策还是顺利推行,在清朝末年保留下来的那些古老照片中可以看到,汉人已经完全接受了满人的剃发易服:男人们普遍留着半月秃瓢,坠着长辫。

剃发易服

然而在这些老照片中,有一类人群显得格外特殊,他们就是清朝的道士。这些道士除了没有穿着满式服饰,头上也没有辫子。要知道当时的“剃发令”是非常严格的,如果不遵从就会被赶尽杀绝。

可是这些没有改变服装发饰的道士,为何丝毫都没有受到影响呢?清朝为何又会允许这些道士保留他们的衣冠发饰呢?

其实在清朝初年,包括道教在内的汉族人,都是要剃除头发的,但是,后来道士们的确恢复原有的衣冠发饰,但是,由于资料过少,再加上记载不全,至今没有一个公认的解释。归纳一下,大概有以下几个说法。

清朝道士

第一个原因:与清朝年间在民间流传的“十从十不从”政策有关。在这个流传多年的民间歌谣里,就有一条“儒从释道不从”。也就是说,不是出家人的汉人都要穿满族服装,并且剃发留辫。

但是,如果他们是出家人,就可以保留原来的汉族服饰和发饰,不用做出改变。 正是因为有了这种习俗,道教和佛教的服饰都未曾发生改变,而且道教继续可以将头发盘起来,和尚也依旧可以留光头。

清朝道士

第二个原因:与清朝皇帝的宗教观有着密切关系。在清朝入关以前,他们对中原本土宗教的重视程度远不如入关以后,然而当清朝统治者建立政权之时,他们也已经意识到了宗教对于百姓的影响力。

而且早在努尔哈赤统治时期,就已经深受佛教影响,满清八旗正式入主中原以后,他们也已经开始插手佛、道二教的管理。当时清朝统治者为了拉拢这些在民间影响力巨大的宗教,他们并没有采取强硬的被迫归降手段,反而是对这些人礼遇有加,采取包容怀柔政策。

清朝道士

所以综上所述,道教之所以没有改变汉人衣冠,一是由于当时的民间习俗影响,二是由于统治者对于道教的管理更加宽泛。让这些宗教保留他们原有的特色,其实就是清朝统治者,稳固自己统治地位的一种手段。

说个颠覆一点的史实,在清朝的确曾经有过“剃发令”,但是在康熙时期在民间,仍然有很多人保留着汉族衣冠发饰。甚至贯穿整个清朝,都有保持汉族衣冠发饰的,这不单单是道士。

我们知道《剃发令》跟多尔衮有关,跟孙之獬有关。甚至为了汉人为了反抗剃发令,甚至出现过“留头不留发”,包括“扬州十日”这些比较有名的抵抗。

但是其实从一些史实证据上面来看,在清朝民间必然存在着,保留着汉族衣冠发饰的现象。

就在《剃发令》在民间反抗最激烈的那阶段之后,康熙为了笼络汉人,成就自己的帝业。康熙曾经作出了一些妥协和让步,民间不再强制剃发。老百姓如果愿意束发,以及穿明朝的服饰的,官府都采取了默认措施。

无论是从康熙时期,留下来的画,如《治理黄河图》、《康熙耕织图》、《雍正行乐图》、《乾隆南巡图》、《姑苏繁华图》等等,我们都会发现途中无论是皇帝自己还是普通百姓,保留汉族衣冠发饰的都特别正常。

除了这些画像证据之外,更是有考古证据的存在。比如2006年5月在石景山玉泉路某施工现场意外挖掘出“黄袍干尸”黄拙吾。明面上是一个四品中宪大夫,里面却穿的龙袍,留着汉人的发髻。让人对他的真实身份,异常着迷。但是有一点,他非僧非道,穿着清朝的衣服,却梳着汉人的发髻。无论他的真实身份是谁,说明康熙年间,汉人留发髻是被允许的。

还有值得一说的,就是在《白鹿原》里面出现过的朱先生的原型,关中大儒牛兆濂,他的衣冠服饰也“很明朝”。

其实满人原本没有服饰,满清的服饰,基本上都是入关前,由皇太极组织的一帮会女工的人,从汉人服饰,蒙古人服饰以及他们女贞真传统的某些服饰里面综合起来的一个产物。最初的设计师里面就有一个大名鼎鼎的“苏麻喇姑”。

——炒米原创首发,欢迎关注或吐槽——

小时候看过一部武侠剧《崆峒》,剧情记不清了,但对片头的一段对话记忆深刻清:兵军官说“留头不留发,留发不留头。这是皇上的旨意,大清的法令!”然后道士们和官兵们就拔剑对峙起来了。

电视剧结尾,就是皇上允许道士保留原来的衣冠发饰。

为什么允许,那是争取来的。不是施舍来的。

与民间流传的“十从十不从”政策有很大关系

道教之所以没有改变汉人衣冠,一个原因是由于当时的民间习俗影响。根据民间传说,“十从十不从”政策是明朝大臣金之俊主动降服于清朝之后,为了应对汉人激烈反抗的局面提出的。“从”是指百姓要服从清朝统治,主动接受剃发易服,不得反抗。“不从”指的是出家人可按照汉人传统办,但“不从”有其固定范围。

也就是说,除了成为出家人之外的汉人都要进行剃发易服,穿满族服装,并且要剃发留辫。但是,如果他们是道士,就可以保留原来的传统,穿汉族服饰和梳汉族发式,不用接受剃发易服做出改变。 正是因为有了这个政策,道教和佛教并为剃发易服,他们的服饰和发式也都未曾改变,并且道教可以继续将头发盘起来,和尚也还可以继续留光头。

清朝统治者稳定政权的需要

由于统治者对于道教的管理更加宽泛。让这些宗教保留他们原有的特色,其实就是清朝统治者,稳固自己统治地位的一种手段。

早在清朝统治者建立政权之初,他们就已经意识到了宗教对于百姓巨大的影响力和号召力。并且在努尔哈赤统治时期,清朝统治者就已经深受佛教影响,满清八旗正式入主中原建立政权以后,他们就开始参加管理佛、道二教的事务。

当时的清朝统治者为了获得百姓们的支持,瓦解百姓的反叛心理,于是就开始争取这些在民间有着巨大影响力的宗教的支持,但是他们并没有采取强硬的手段,逼迫出家人接受他们的统治,相反的是,他们对这些人礼遇有加,采取包容政策。自然而然,也就准许道士们保留汉族衣冠发式。

道士没有反抗并且支持清朝的统治

其实,早在清军入关后,清廷就下令剃发易服,但因为当时政权尚未稳固,因此清朝统治者又下令悉从其便以减少百姓的反抗。剃发易服的真正强制实施应该是在清军南下顺利攻破了南明弘光小朝廷以后,当时清朝统治者认为大局已定,于是便开始强制推行剃发易服。

面对剃发易服的命令,当时的儒家,还有道教的做法皆是顺从,毫无疑问它们经过数次的朝代更迭,已经被瓦解了傲骨。而到了后来,反清复明活动的日趋激烈,加上各地诸如白莲、无为、闻香教等造反起事屡禁不止。清廷意识到加强思想统治的重要性,于是开始重视历史悠久并且有着广大人民群众基础的道教。

在清朝统治期间,道教并没有像白莲教等反抗清朝统治而是识时务地接受清朝统治,因此在清朝统治者需要道教发挥思想作用以巩固清朝统治时,剃发易服的命令相比维护统治的需要,微不足道,自然而然也就被忽略了。

你的问题,我来答。

其实,在清朝267年历史中,只是在早期征服中原时推行了剃发易服,后期随着满族逐渐融入中国文化,力度减弱。 清王朝对汉人的发服的控制有一个渐变得过程。

不只是道士,普通老百姓后来也慢慢的放松了剃发易服。这跟清王朝作为一个落后野蛮的部落统治一个先进文明必须采取的统治策略有关。

1.在早期,为了征服汉人,对汉人最为看重的头发和服侍进行改换,是为了断绝汉人历史与文明的野蛮行径。大家都知道,满族早期起源于中国东北,是文化水平低下的蛮族。他们长期处于游牧时代,为明朝中央王朝死死压住,屡屡被明军镇压。满人生活与文明皆远远落后于中原。这种情况下,满人对汉人充满了羡慕和仇恨交织的情绪。在明末,乘着汉人内战,满人首领努尔哈赤,勾连汉族中败类吴三桂等人,一举打下中原。

这是冷兵器时代,最后一次蛮族战胜中华。

打下中原之后,作为文明远远未开化的蛮族,其野蛮一面也显现出来。他们害怕汉人,才采取激烈的屠杀和镇压的形式,逼迫汉人,无论长幼,全部剃发易服;意图使汉人恐惧,使他们忘记自我。在很长一段时间,这一政策发生效力。汉人逐渐放弃抵抗,清国稳定下来。

2.但在中期后,清朝的统治者已经统一全国。为了维持自己的统治,不得不面对全国远多于他们蛮族的汉人族群。只能采取安抚、拉拢的策略,继续明朝的官僚制度,继续汉人的科举制度,采取满汉双系统的官僚统治体系,将汉人精英笼络进政权。这个时候,只能放松对剃发易服的执行力度。将这一政策逐渐执行成仅仅是官僚与军队等公务系统必须剃发易服,而普通百姓不再严格执行。于是大家看到,中后期,很多普通汉人不再剃发,因为皇权不下县,老百姓这么多,管不了了。

这意味着,这一政策的执行,是随着清朝的统治稳固,逐渐的减弱的。但这一政策作为打压汉人的工具,从来都没有消失,一直都存在。

3.清朝晚期,满族已经融入汉族文化,满汉之间的文化区隔已经几乎不存在。但汉人的文明特质其实早已被满族改掉太多。很多汉人甚至误以为,拖着一个猪尾巴,就是中华文明的象征。这也是清朝末年,革命党人呼吁剪辫易服时候,很多大儒,学究们 ,嚎啕不已的地方。他们早已忘记自己的汉人身份!只有那些没有进入政权的汉人精英和普通汉族百姓,才慢慢的随着清王朝衰落,清醒过来。

总结一句话,革命党人在推翻清朝的艰苦斗争中,将猪尾巴当做汉人的一种屈辱象征,提醒天下仁人志士,汉人的本来模样是什么样,至关重要。可以说,清朝的统治,带来了中原汉人几百年发展的停滞和倒退,这是人类历史上,冷兵器时代,最后一次的野蛮部落对先进文明的摧残。辫子是一种象征,一种落后野蛮与文明先进的分界线。

据流传下来的清代道士画像来看,清初有些地方的道士也曾剃过发,说明清朝入关之初剃发易服的对象包括道士,而之后却废除了对道士的这一政策。

那么为什么清朝时道士最初要剃发,后来不用剃发了呢,接下来宋安之来具体说说。

道士为何不剃发,史料上的记载也是模糊不清的。一般有两种说法,一说是清初民间政策十从十不从中的“儒从而释道不从”,规定道士可以保留发式衣冠。二说是清初的张天师和道士王常月觐见顺治帝以后恳求而来的。

1644年是沉重的一年,这年崇祯帝死了明朝亡了,李自成进京了大顺如日中天,西南张献忠的大西自成一派。出人意料的是关外清军也趁机入关摘桃子,偏偏还真是短短时间之内破李自成灭张献忠降服南明弘光。

清朝入关以后,在拉拢官绅地主的同时,为了使自己的统治好延续下去,下达了剃发令,要求投诚官吏军民皆着剃发,衣冠悉遵本朝制度。(来自宋安之独家原创)结果因反对的人太多而废除:“予前因归顺之民无所分别,故令其剃发以别顺逆。今闻甚拂民愿,反非予以文教定民心之本心矣。自兹以后,天下臣民照旧束发,悉从其便”。次年,清军南下顺利攻破了南明弘光小朝廷以后,认为大局已定,因此开始强制实行剃发易服令。

面对剃发易服,当时的儒家圣地孔府,还有道教圣地龙虎山的张天师的做法皆是顺从,毫无疑问这两大圣地经过数次改朝换代,膝盖已经很软了。

当时明朝册封的衍圣公孔胤植在清军入关以后,上表清庭《初进表文》,文中称赞顺治帝为“圣帝山河与日月交辉,国祚同乾坤并永”。同时极尽巴结地说道“臣等阙里竖儒,章缝微末,曩承列代殊恩,今庆新朝盛治,瞻学之崇隆,趋跄恐后”。在接到剃发令以后第一时间摆香案宣读圣谕,举行了隆重的剃发仪式。

而明朝册封的天师张应京在顺治三年南明还没有灭亡之际,就急不可耐的请江西巡抚李翔凤进贡清庭正一真人符四十幅。结果当时清庭实际统治者摄政王多尔衮并没有将天师符瑞看在眼里,下了一道手谕:“致福之道,在敬天勤民,安所事此,其置之”。意思说既然你已经送来了,我就勉为其难地收下了。

当然这两大圣地皆是不甘心,孔府是偷偷地留下了不少汉族衣冠,清朝灭亡以后得以重见天日,现置于孔府展览。

而道教的张天师和王常月也一直试图说服最高统治者顺治帝来避免道士也跟着剃发易服。当时清庭统治者对中原的道教和佛教也很是反感,规定内外僧道均给度牒以防奸伪。同时内外寺庙庵观凡有明朝旧勅尽令缴部,不许隐藏。甚至不允许北京寺庙道观有闲杂人等居住。

后来随着反清复明活动的日益激烈,加上各地诸如白莲、无为、闻香教等起事层出不穷。清庭开始重视历史底蕴深厚的道教。(来自宋安之独家原创)顺治六年,清庭封之前送符的天师张应京为正一嗣教大真人,赐敕印。顺治十二年新任天师24岁的张洪任入朝觐见18岁的顺治帝。同时南宗道士王常月成为北京全真教白云观的住持,以这个身份也觐见了顺治帝,两个道教大佬先后觐见顺治帝以后,交流的还算可以,道教从此不必再剃发易服。

还有一说就是十从十不从这个非官方法令。

传说“十从十不从”是由明朝大臣金之俊降清以后,面对汉人激烈反抗提出的。“从”是指服从清朝统治,进行剃发易服。“不从”是指要按照汉人传统办。

当然参考历史记载来看,应该并非是金之俊提出的,只是个传说罢了。

十从十不从其中一条就是儒从而释道,意思是剃发易服读书人服从就好,道家的出家之人就不用服从了。

当然以上这两个说法也是有很大漏洞的,道教虽然并没有剃发易服,但却存在着因剃发易服影响而产生的三清领和混元巾等,道袍还带有些许满族风格。

宋安之受限于现有资料记载模糊不清,也不敢妄下定论。个人认为最接近现实的说法应该是明亡清兴之际,张天师并不想剃发易服,因此改进了一下道士袍,在觐见顺治帝以后恳求道士身为出家之人不必剃发易服,当时年轻的顺治帝一高兴同意了,皇帝金口玉言,从此道士不必剃发易服成为传统。

这个说法还是有着一定可行性的,因为年少的顺治帝当时正处于青春叛逆期,为了董鄂妃什么都敢干,后来甚至还想出家。面对同样年轻的张天师的恳求,一时心血来潮答应了道教不必剃发易服也不是不可能的。

清政府入关也对汉文化进行了全面深入的研究过,古代的出家人与现代的出家人已经有些区别,古时的出家人基本是不结婚的,同时僧道之士基本不受帝王节制,有一句话叫“跳出三界外,不在五行中”,他们也不参与朝庭之事,不参与争斗。不影响其政权。同时清朝是夺的明朝江山,明朝服饰与汉服也有区别。僧道有自己的管理体系和教仪戒律,同时人口比例较少,多在大山之中。所以也就让其自由信仰。

大明王朝灭亡之后,取而代之的正式满清族,他们依靠武力正式的接管了对汉人的统治,可是想要完全的统治整个汉族显然不是有那么容易的,毕竟汉族的人数不知道害死满清的多少倍,要是真的联合起来想要造反的话。

那么很明显在人数方面处于劣势的满清,只有等待辈赶出汉人土地甚至于灭亡的命运。所以,满清族人为了能够加固自己的统治,也为了消磨掉汉人有造反的这个打算,于是便想出来了一个剃发的政策,这个政策一经被想出来,就立刻得到了施行。因为这个政策一旦是施行成功的话,那么汉族就会因此而失去掉原有的文化,重新选择接受满清族的文化,这样下去他们后一代和普通的老百姓们就会慢慢的接受自己被统治的事实,除了几个顽固分子之外,基本上没有人会再去造反了。

毕竟多尔衮才刚刚占领南京,虽然说已经建国了,但是他们的根基并不高,相反,还非常的不牢固,这个政策一被发布出来,很快就得到了汉人们的大量反对和激烈的反抗,对于汉人的反抗,这是满清族人最不愿意看到的。

由于害怕汉人们真的会联合起来造反,于是多尔衮便知难而退,他不再强制性的要求汉人们必须遵守自己的国策,对于“剃发的政策”也是进行了暂缓的措施。到了第二年之后,多尔衮在这一年的时间内已经渐渐的将自己的江山变得很牢固,没有人再可以撼动他的地位了,也有越来越多的汉人开始慢慢接受他就是皇帝的现实。

本来他还不想这么快的就决定再次施行“剃发政策”的,但是多尔衮身边的红人,也就是历史上著名的大汉奸孙之獬这位汉奸却屡次的怂恿,希望多尔衮能够故技重施,再次推行这个国策,要是有汉人反对的话,那么就强迫性的为他剃发。

很快,对于多尔衮所制定出来的这条策略,有越来越多的汉人表示很不满了,他们认为,汉人的文化来源已经有了几千年的历史了,不可能说废除就废除,且他们已经习惯了这些文化,要是一下子改变,他们还是非常的不同意的。但这次跟上次不同,经过一整年的时间,多尔衮的势力已经是变得异常强大起来了,他的军马也遍布在了清朝的每一个角落,在浩浩荡荡的清朝大军面前,任何想要抵抗的人都会先被抓住,然后再被处以刑法而死。老百姓们无论怎么样都不可能是官府的对手,在死亡的面前,在宝贵的东西在这一刻都失去了价值,又越来越多的人为了活着都屈服了。

但是,你以为仅凭这个,多尔衮的这个“剃发政策”就真的实现了么?其实并不是,像大清王朝这样一个在人数上占据着绝对劣势的民族,想要完全的改变掉汉族的千年文化,根本就是一件很难办到的事情,虽然说被镇压之后,为了活着而选择屈服的汉人非常之多,但是同样的。那些不愿意放弃自己的民族文化,不管怎么样都不能接受多尔衮的这个政策的人也非常的多。于是,当时在民间就慢慢形成了这样一个局面,那就是“十从十不从”,同时也可以称为“十降十不降”。

值得一提的是,这个政策并没有波及的汉族的道士们,他们并不受到“剃发政策”的约束,多尔衮的这个政策也是仅仅针对其它的汉人,那么,多尔衮为什么要这么做呢?难道汉族的修道之士有什么特殊的么?

其实,多尔衮这么做也是有原因的,因为修道之人在清朝的人数非常的稀少,且他们每一个基本上都是贫苦百姓们精神上的信仰,所以,一来汉族的修道之人非常的稀少,并不影响到统治的大局。

二来,要是多尔衮真的对这些修道之人下手的话,万一一根筋的他们死都不从,然后号令天下的百姓进行反抗的话,那么,到时候就极有可能会影响到清朝在汉族里面的地位,从此这些贫苦的百姓们说不定也会走上极端的反抗道路,毕竟,对这些农民们来说,只有这些道士们,才真正的可以带给他们所谓的信仰和道德准则,所谓的“安贫乐道”就是这个道理,所以,为了避免掉这样的状况发生,多尔衮才会对这些修道之人网开一面。

【文/羽评郡主,欢迎关注】

剃发易服

在中国历史上,从周朝到明朝,历代百姓在服装上各有各的特色和不同——比如宋代书法家米芾就因为喜欢穿唐朝人的服装,而被当时人视为另类。但是,从周朝到明朝,华夏服饰的演变,总的来说是基于一定的脉络和发展而形成的。

唯独清代是一个例外。

明朝崇祯十七年(西历1644年),明朝被农民起义推翻,随后不久,在南明朝廷“联虏平寇”的政策下,满清从容不迫的消灭了李自成的势力,并给南明朝廷致命一击,由此,开始满清主导华夏的历史进程。

清朝顺治二年(西历1645年),清朝摄政王多尔衮以顺治帝的名义颁布诏书,要求清朝境内的汉族百姓,换成满人的发型和服装,由此,中国历史上著名的剃发易服运动拉开序幕,并且,因为剃发易服运动,导致已经臣服满清地区的民众开始大规模反清。

但是,满清的剃发易服运动,对于僧道来说,却并没有起到太大的影响,尤其是道士,在整个清朝,都没有剃发易服,这背后,究竟是什么原因?

清朝的演化

在古代华夏,儒释道文化,构成了华夏文明的基本框架——需要说明的是,佛教虽然起源于古印度,但由于中土佛教吸纳了大量华夏内容,以至于中国佛教逐步和古印度的佛教发生分化,最终,形成独立的体系。

清朝的发展,也经历过若干个阶段。起初,清朝在努尔哈赤阶段(后金天命汗阶段),后金政权是一个以杀戮、掠夺为主的政权,其建设性很差,尽管萨尔浒之战,后金大破明军,但并不具备取代明朝的能力。

清太宗皇太极登基以后,将国号改为清朝,同时,在政治、文化方面,进行了大幅度的革新,这一革新,为满清带来了飞速发展,以至于皇太极时代,就有明朝士人将清朝称之为“北廷”,而清朝则视明朝为“南朝”,从这点不难看出,明朝士人眼里,皇太极时代的满清,已经和努尔哈赤时代的野蛮部落,有着天差地别的不同。

因此满清入关的时候,清朝统治者对于华夏文化,已经有了一定的了解。

道士为何豁免剃发易服?

清朝推行剃发易服的政策,其目的是为了在精神上征服中原百姓。

在华夏文化框架中,僧道属于“方外之人”,所谓“方外”,可以理解成世外之人,不在俗世的范围之内。因此,清朝统治者没必要强行要求“方外之人”和俗世的人一样剃发易服。

此外,在我国古代,虽然儒释道文化影响社会方方面面,但是,出家的僧道在人口比例方面并不大,并且,自古以来,不论是做和尚还是道士,都需要有官府签发的“度牒”,才能具备合法性。这一点,就意味着不执行剃发易服的群体数量,大清朝廷完全可以掌控,而剃发易服的目的是为了有效掌控中原,因此,对于可以掌控人口数量的僧道,清朝没必要要求他们也剃发易服。

由此,清朝的和尚没有留个辫子,道士也没有剃发易服,得以保留了汉族衣冠发饰。

欢迎发表您的看法

本文由作者:梦笔雪山 于 2023-06-11 发表,原创文章,禁止转载。

本文链接: https://app.yangtata.com/question/6615555568801153294.html